Umkehrosmose-Technologie (RO). wird aufgrund seiner VorTeile, wie sTabile Entsalzungsraten, geringer Platzbedarf, Automatisierung und Skalierbarkeit, häufig in der Wasseraufbereitung eingesetzt. Allerdings ist die Ablagerung während des Membranbetriebs ein problematisches Problem für das Wasseraufbereitungspersonal. Ablagerungen können zu einer Verringerung des Membranflusses, einem erhöhten Energieverbrauch, geringeren Entsalzungsraten und einer verkürzten Membranlebensdauer führen, was die Betriebskosten erhöht. Daher müssen Maßnahmen ergriffen werden, um eine Membranablagerung zu verhindern. Zu den gängigen Methoden zur Hemmung der Ablagerungen gehören zwei Hauptansätze: die Anpassung des pH-Wert-Wert-Werts des Umkehrosmose-Speisewassers und die Zugabe von Ablagerungsinhibitoren zum Speisewasser. Beide Methoden können auch zusammen verwendet werden. In diesem Artikel wird der Mechanismus der Scaling-Hemmung erläutert und Methoden zur Auswahl der Hemmmethode und zur Berechnung der erforderlichen Dosierung bereitgestellt.

1. Scale-Inhibitor-Mechanismus

Unter Membranskalierung versteht man die Ausfällung schwerlöslicher Substanzen wie CaCO3, CaSO4, BaSO4 und Ca3(PO4)2 auf der Membranoberfläche. Wenn diese Substanzen im RO-System konzentriert werden, können sie eine Übersättigung erreichen. Wenn beispielsweise bei einem pH-Wert von 7,5 und einer Wassertemperatur von 25 °C die Calciumhärte (gemessen als CaCO3) 200 mg/L und die Gesamtalkalität (gemessen als CaCO3) 150 mg/L beträgt, nähert sich CaCO3 der Übersättigung. Ebenso wird BaSO4 bei einem pH-Wert von 7,5 und einer Wassertemperatur von 25 °C übersättigt und fällt aus, wenn die Konzentration an Bariumionen nur 0,01 mg/L und die Sulfationen 4,5 mg/L betragen.

Der Ablagerungshemmungsmechanismus von Umkehrosmose-Ablagerungsinhibitoren umfasst hauptsächlich Komplexierung, Dispersion, Gitterverzerrung und Schwellenwerteffekte.

Komplexierung und Solubilisierung: Kalkinhibitoren können mit wassersteinbildenden Kationen wie Calcium-, Magnesium- und Bariumionen lösliche Komplexe bilden und so die Bildung von CaCO3, CaSO4, BaSO4 und Ca3(PO4)2 verhindern.

Koagulation und Dispersion: Die von den Ablagerungsinhibitoren freigesetzten Anionen lagern sich an CaCO3-Kristalle an. Da Schadstoffe in Industrieabwässern typischerweise eine negative Ladung tragen, stoßen sich Ladungen gegenseitig ab, wodurch eine elektrostatische Abstoßung entsteht, die verhindert, dass sich CaCO3-Kristalle ansammeln und zu größeren Partikeln wachsen. Die Kristalle sind gleichmäßig in der Lösung verteilt und verhindern so die Bildung von CaCO3-Ablagerungen.

Gitterverzerrung: Während der Aggregation und des Wachstums von CaCO3-Mikrokristallen werden Ablagerungsinhibitoren in das Kristallgitter oder an der Kristallgrenzfläche eingebaut, was zu einer Gitterverzerrung führt. Dadurch wird das Kristallwachstum direkt gehemmt oder verzerrt. CaCO3 wird beispielsweise aus positiv geladenen Calciumionen und negativ geladenen Bicarbonationen gebildet, die in eine bestimmte Richtung wachsen. Während ihrer Entwicklung werden Ablagerungsinhibitoren in das Gitter eingebaut, wodurch die innere Spannung im Kristall erhöht wird. Wenn die Spannung einen bestimmten Schwellenwert erreicht, bricht der Kristall und verhindert so die Kristallbildung.

Schwelleneffekt: Die Ablagerungsinhibitoren stören die Aggregations- und Ordnungsprozesse der Mikrokristalle CaCO3, CaSO4, BaSO4, Ca3(PO4)2 und verhindern so die Ausfällung.

2. Auswahl der Methoden zur Hemmung der Ablagerungen

Der primäre Indikator zur Bewertung des Risikos von Ablagerungen in Umkehrosmosesystemen (RO) ist der Langelier-Sättigungsindex (LSI). Wenn LSI < 0 ist, neigt das Wasser nicht zur Ablagerung (obwohl es leicht korrosiv sein kann). Wenn LSI ≥ 0 ist, neigt das Wasser zur Ablagerung. Die Methode zur pH-Einstellung verhindert Ablagerungen, indem sie den pH-Wert des Speisewassers senkt und so den LSI von mehr als 0 auf weniger als 0 verschiebt. Die Zugabe von Kalkinhibitoren kann die Bildung von Ablagerungen verhindern, selbst wenn der LSI ≥ 0 ist, da unlösliche Mikrokristalle im Wasser nicht wachsen, sich aggregieren oder verklumpen können. oder Niederschlag. Die Hauptmechanismen für diese Hemmung sind die vier oben beschriebenen. Derzeit können inländische Kesselsteinhemmerprodukte dafür sorgen, dass unlösliche Substanzen nicht ausfallen, selbst wenn LSI = 3. Internationale Top-Markenhemmer können garantieren, dass bei LSI = 5 keine Fällungen ausfallen. Beim Kauf von Hemmstoffen ist jedoch Vorsicht geboten, da einige inländische Anbieter importieren konzentrierte Inhibitoren internationaler Marken und verdünnen sie mit großen Mengen Wasser, was zu erheblichen Diskrepanzen in der tatsächlichen Ablagerungshemmleistung führt, obwohl das Produkt mit LSI = 5 gekennzeichnet ist.

1. Methode zur pH-Einstellung

Um die Produktion von qualifiziertem Permeatwasser sicherzustellen, wird der pH-Wert des Umkehrosmose-Speisewassers normalerweise zwischen 6 und 9 kontrolliert, wobei einige Unternehmen eine genauere Kontrolle innerhalb eines engeren Bereichs, beispielsweise 7,0 bis 8,5, implementieren. Extrem niedrige oder hohe pH-Werte im Speisewasser können dazu führen, dass das RO-Permeat nicht den erforderlichen Wasserqualitätsstandards entspricht. Daher geht die pH-Anpassungsmethode zur Hemmung der Ablagerung davon aus, dass der pH-Wert des RO-Permeats im gewünschten Bereich liegt. Es ist wichtig zu beachten, dass die pH-Anpassungsmethode in erster Linie auf die CaCO3-Ablagerung abzielt und gegen andere Arten von Ablagerungssubstanzen unwirksam ist.

2. Methode zur Zugabe des Kalkinhibitors

Wie bereits erwähnt, kann die Zugabe von Ablagerungsinhibitoren dazu führen, dass RO-Membranen höhere LSI-Werte tolerieren. RO-Ablagerungsinhibitoren sind jedoch tendenziell teuer: Inländische Produkte kosten zwischen 0,008 und 0,012 RMB/g und konzentrierte Produkte internationaler Top-Marken kosten zwischen 0,055 und 0,075 RMB/g, was zu hohen Betriebskosten führt.

Darüber hinaus gibt es zahlreiche Arten von Kalkschutzmitteln auf dem Markt, und einige Hersteller propagieren ständig neue, unbewiesene Konzepte, was zu Verwirrung bei der Auswahl eines Kalkschutzmittels führt. Im Allgemeinen können ausgereifte handelsübliche Ablagerungsinhibitoren in drei Kategorien eingeteilt werden: Ablagerungsinhibitoren auf Phosphorbasis, Ablagerungsinhibitoren auf Polymerbasis und umweltfreundliche Ablagerungsinhibitoren.

-

Phosphorbasierte Kalkinhibitoren: Dazu gehören anorganische Phosphatinhibitoren (wie Natriumtripolyphosphat oder Natriumhexametaphosphat) und organische Phosphonatinhibitoren (wie Hydroxyethylidendiphosphonsäure, Aminotrimethylenphosphonsäure und Phosphonsäurederivate). Anorganische Phosphatinhibitoren enthalten langkettige Anionen und neigen insbesondere bei höheren Temperaturen zur Hydrolyse. Bei der Hydrolyse bilden sie Phosphorsäuresalze, die mit Calciumionen unter Bildung von Ca3(PO4)2 reagieren können, einem Kesselstein mit einem geringeren Löslichkeitsprodukt als CaCO3. Daher sind anorganische Phosphatinhibitoren für Wasser mit hohen Temperaturen oder hohen Calciumionenkonzentrationen ungeeignet.

-

Organische Phosphonat-Ablagerungsinhibitoren: Diese Inhibitoren enthalten organische Phosphonate, die typischerweise durch die C-O-P-Bindung gekennzeichnet sind. Wenn organische Phosphonate hohen Temperaturen und alkalischen Umgebungen ausgesetzt werden, können sie zu Phosphorsäureestern und Alkoholen hydrolysieren, wodurch ihre Wirksamkeit zur Hemmung der Ablagerungen erheblich verringert wird. Daher sind organische Phosphonate nicht für den Einsatz in Wässern mit hohen Temperaturen oder hohen pH-Werten geeignet.

Polymerbasierte Kesselsteininhibitoren werden hauptsächlich in anionische und kationische Polymerinhibitoren unterteilt. Ersteres wird hauptsächlich zur Verhinderung der Ablagerung von Metallionen verwendet, während letzteres hauptsächlich zur Verhinderung der Ablagerung von Siliziumdioxid dient. Die Hauptbestandteile polymerbasierter Inhibitoren sind Acrylsäure und Maleinsäure. Bei der Formulierung werden verschiedene funktionelle Gruppen in die Moleküle eingeführt. Daher gibt es Polymerablagerungsinhibitoren in verschiedenen Formulierungen. Bei der Verwendung dieser Inhibitoren ist es wichtig, nicht nur die Bedingungen der Wasserqualität, sondern auch die Art der vorhandenen Ablagerungen zu berücksichtigen. Beispielsweise zielen Polymerinhibitoren mit Carboxylgruppen hauptsächlich auf die Ablagerung von Kalzium ab, Polymerinhibitoren auf Sulfonsäurebasis werden hauptsächlich für die Ablagerung von Metalloxiden verwendet und Polymerinhibitoren auf Aminbasis sind wirksam für die Ablagerung von Kieselsäure. Polymerablagerungsinhibitoren sind daher keine Breitbandwirkstoffe; Sie sollen die Mängel von Breitbandinhibitoren beheben. Da der Hauptbestandteil polymerbasierter Inhibitoren außerdem ein Polymer ist, sind sie anfällig für Oxidation durch Chlor und andere oxidative Biozide, was sie unwirksam machen kann. Daher ist es vor der Zugabe dieser Inhibitoren notwendig, zunächst etwaiges Restchlor im Wasser durch Zugabe eines Reduktionsmittels zu neutralisieren.

Umweltkalkinhibitoren enthalten typischerweise Wirkstoffe wie Polyasparaginsäure, Polyepoxybernsteinsäure und deren Derivate. Diese Inhibitoren werden hauptsächlich zur Bekämpfung von kalziumbasierten Ablagerungen wie CaCO3, CaSO4 und CaF2 eingesetzt. Der Vorteil dieser Inhibitoren besteht darin, dass sie relativ hohe Calciumionenkonzentrationen tolerieren können. Selbst wenn die Calciumionenkonzentration beispielsweise 500 mg/L erreicht, können sie die Calciumablagerung immer noch zu über 80 % hemmen. Diese Inhibitoren erfordern jedoch höhere Dosierungen, verursachen erhebliche Veränderungen des pH-Werts des Wassers und sind bei Temperaturen unter 40 °C weniger wirksam. Da die maximal zulässige Speisewassertemperatur für Umkehrosmosemembranen 35–40 °C beträgt, sind diese Inhibitoren im Allgemeinen nicht für den Einsatz in Umkehrosmoseanlagen geeignet, werden jedoch häufiger in Kühlwassersystemen eingesetzt.

3. Dosierungsberechnung

Wie bereits erwähnt, hängt es vom Wert des Langelier-Sättigungsindex (LSI) ab, ob das Wasser zu Kalkablagerungen neigt. Unabhängig davon, ob eine Säuredosierung zur Einstellung des pH-Werts oder die Zugabe von Kalkinhibitoren zur Verhinderung von Ablagerungen an Umkehrosmosemembranen verwendet wird, kommt es darauf an, den LSI des Wassers zu kontrollieren. Die Berechnung von LSI ist wie folgt:

In der Formel:

- pH ist der gemessene pH-Wert des Umkehrosmosekonzentrats.

- pH_s ist der Sättigungs-pH-Wert, der dem Karbonatsystem im Wasser bei der tatsächlichen Wassertemperatur entspricht, der sogenannte Sättigungs-pH-Wert.

Der pH des Umkehrosmosekonzentrats kann leicht durch Online-Instrumente oder manuelle Messung ermittelt werden. Daher liegt der Schlüssel zur Berechnung des LSI in der Bestimmung pH_s . Laut der Standardmethoden zur Untersuchung von Wasser und Abwasser , pH_s kann mit der folgenden Formel berechnet werden.

In der Formel:

- A ist der TDS-Koeffizient (Total Dissolved Solids).

- B ist der Wassertemperaturkoeffizient.

- C ist der Calciumhärtekoeffizient.

- D ist der Gesamtalkalitätskoeffizient.

Die Berechnungsmethoden für A , B , C , Und D sind wie folgt.

- TDS ist der Gesamtgehalt an gelösten Feststoffen im Umkehrosmosekonzentrat in mg/L.

- t ist die Temperatur des Umkehrosmosekonzentrats in °C.

- Ca ist die Calciumhärte des Umkehrosmosekonzentrats, ausgedrückt als CaCO3, in mg/L.

- C_Gesamtalkalität ist die Gesamtalkalität des Umkehrosmosekonzentrats, ausgedrückt als CaCO3, in mg/L.

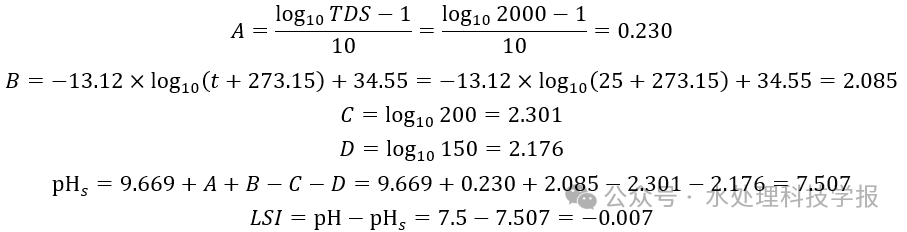

Anhand des zuvor erwähnten Beispiels wo pH = 7,5 , TDS = 2000 mg/L , Temperatur t = 25°C , Calciumhärte Ca = 200 mg/L , Und Gesamtalkalität C_Gesamtalkalität = 150 mg/L Der Prozess zur Berechnung des LSI ist wie folgt:

Dies stimmt mit der vorherigen Aussage überein, wonach CaCO3 unter diesen Bedingungen nahezu gesättigt ist. Darüber hinaus können wir beobachten, dass die Dosierungsberechnung durch die folgenden drei Formeln ausgedrückt werden kann.

Die spezifische Anwendungsmethode ist wie folgt:

Zuerst messen wir den TDS, die Temperatur t , Kalziumhärte Cca und Gesamtalkalität C_Gesamtalkalität des Umkehrosmosekonzentrats. Dann berechnen wir mit der Formel pH_s .

- Wenn pH_s ≥ pH Es sind keine weiteren Anpassungen oder Kalkinhibitoren erforderlich, um Kalkablagerungen zu verhindern.

- Wenn pH_s < pH Wir stellen sicher, dass der pH-Wert des Umkehrosmose-Speisewassers nach der pH-Einstellung nicht unter 6,5 fällt (da ein niedrigerer pH-Wert zu saurem Umkehrosmose-Produktwasser führen kann). In diesem Fall können wir den pH-Wert durch Zugabe von Säure anpassen pH_s ≥ pH . Dies gilt nur, wenn pH_s ≥ 6,5 . Wenn pH_s < 6,5 , müssen wir den pH-Wert mit Säure einstellen, bis er 6,5 oder sogar niedriger erreicht, was dazu führt, dass das Wasser des Umkehrosmoseprodukts sauer wird.

- Wenn pH_s < 6,5 , müssen Kalkinhibitoren hinzugefügt werden.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Säuredosierung zur pH-Wert-Einstellung, wie bereits erwähnt, in erster Linie zielgerichtet ist CaCO3 Skalierung und ist für andere Skalierungsarten unwirksam. Bei anderen Ablagerungsstoffen ist zur Bekämpfung ein Ablagerungsinhibitor erforderlich.

Für die Säuredosierung zur Einstellung des pH-Wertes kann die Dosierung über den tatsächlich gemessenen pH-Wert gesteuert werden. Was die Dosierung des Kesselsteinhemmers betrifft, haben umfangreiche Untersuchungen inländischer und internationaler Wissenschaftler Folgendes gezeigt:

- Wenn die Dosierung des Kalkschutzmittels darunter liegt 2,5 g/m³ Die Hemmwirkung ist relativ gering.

- Wenn die Dosierung überschritten wird 3,0 g/m³ , verbessert sich die Hemmwirkung nicht mehr wesentlich.

Somit liegt die optimale Dosierung des Kalkschutzmittels zwischen 2,5-3,0 g/m³ , wie in der folgenden Tabelle dargestellt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir bei der Verhinderung von Ablagerungen an Umkehrosmosemembranen zunächst den LSI des Umkehrosmosekonzentrats anhand der in diesem Artikel bereitgestellten Formeln berechnen sollten, um zu beurteilen, ob Ablagerungen wahrscheinlich sind. Zweitens müssen wir die Hauptablagerungsstoffe im Permeat analysieren, die durch die Prüfung von Indikatoren wie Ca²⁺, Mg²⁺, HCO₃⁻, Ba²⁺, SiO₂ usw. bestimmt werden können. Diese Analyse ermöglicht es uns, gezielte Entscheidungen darüber zu treffen Stellen Sie den pH-Wert mit Säure ein oder fügen Sie Kalkschutzmittel hinzu. Wenn ein Kesselsteinhemmer erforderlich ist, sollten wir die geeignete Art und Dosierung des zu verwendenden Hemmstoffs bestimmen.