Die sogenannte Grenzkarbonathärte (Hj) bezieht sich auf den kritischen Wert, bei dem CaCO₃ unter bestimmten Wasserqualitätsbedingungen und -temperaturen nicht ausfällt, wenn freies CO₂ entweder fehlt oder minimal ist. Typischerweise liegt dieser Wert in Kühlwassersystemen zwischen 2 und 4,5 mg Äquivalent/L. Durch die Zugabe von Säure- und Zunderinhibitoren kann ein Kühlwassersystem jedoch eine höhere Karbonathärte aufrechterhalten. Dieser Artikel erläutert den Zusammenhang zwischen Ablagerungsinhibitoren für Kühlwasser und der Grenzkarbonathärte und liefert nützliche Informationen für Wasseraufbereitungsexperten.

1. Säurezugabe und Begrenzung der Karbonathärte

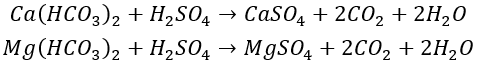

Durch Zugabe von Säure zum Zusatzwasser wird die Carbonathärte in eine Nicht-Carbonathärte mit höherer Löslichkeit (wie CaSO₄ und CaCl₂) umgewandelt, wodurch die Carbonathärte des zirkulierenden Wassers auf ein Niveau unterhalb der Grenzcarbonathärte reduziert und so eine Ablagerung verhindert wird. Die chemischen Reaktionen sind wie folgt:

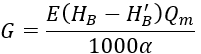

Teilen Sie weiterhin eine Methode zur Berechnung der zuzugebenden Säuremenge basierend auf der Carbonathärte und der Grenzcarbonathärte (Hj) mit, wie in der folgenden Formel gezeigt.

In der Formel:

G ist die zugesetzte Säuremenge, kg/h;

E ist die Molmasse der Säure, für Schwefelsäure E = 49 und für Salzsäure E = 36,5;

Qm ist das zusätzliche Wasservolumen des zirkulierenden Kühlwassers, m³/h;

a ist die Konzentration der Säure;

HB ist die Carbonathärte des Zusatzwassers, mmol/L;

H′B ist die Carbonathärte des Zusatzwassers nach Säurebehandlung, mmol/L.

H′B kann wie folgt berechnet werden.

In der Formel: N ist das Konzentrationsvielfache; Hj ist die begrenzende Carbonathärte des zirkulierenden Kühlwassersystems in mmol/L.

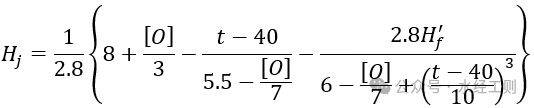

Die Grenzcarbonathärte des zirkulierenden Wassers nach Zugabe von Säure ohne den Zunderinhibitor kann mit der folgenden Formel berechnet werden:

In der Formel stellt [O] den Sauerstoffverbrauch in mg/L dar; t stellt die Temperatur des zirkulierenden Wassers in ℃ dar.

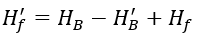

Hf′ ist die Nichtkarbonathärte nach der Behandlung mit dem Zusatzwasser zugesetzter Säure in mmol/l und kann mit der folgenden Formel berechnet werden:

2. Verwendung von Zunderhemmern mit Säurebehandlung zur Begrenzung der Karbonathärte

Bei der Säurebehandlung zur Begrenzung der Carbonathärte in Verbindung mit Zunderinhibitoren sollte die Art des verwendeten Zunderinhibitors den geeigneten Hj-Wert bestimmen. Zu den gängigen Schuppeninhibitoren gehören Polyphosphate, organische Phosphonate (Salze) und Polyacrylsäuren.

Polyphosphat-Skaleninhibitoren

Unter Polyphosphaten versteht man in erster Linie Natriumpolyphosphat. Häufig verwendete Formen sind Natriumhexametaphosphat (auch als Natriumpolymetaphosphat bekannt) und Natriumtripolyphosphat. Diese Inhibitoren dispergieren und stabilisieren kolloidale Partikel und verfügen über starke Chelatisierungsfähigkeiten für Calcium- und Magnesiumionen. Natriumpolyphosphat fungiert nicht nur als Zunderhemmer, sondern hat auch korrosionshemmende Eigenschaften. Die spezifischen Eigenschaften variieren je nach Molekülstruktur von [NaPO₃] n , wobei der Wert von n die Eigenschaften bestimmt. Natriumhexametaphosphat hat die chemische Formel [NaPO₃]₆ONa₂ und ist ein Polymer von Natriummetaphosphat (NaPO₃). Bei Verwendung als Zunderhemmer kann die limitierende Carbonathärte Hj des zirkulierenden Wassers mit der folgenden Formel geschätzt werden. Die typische Dosierung von Natriumhexametaphosphat liegt zwischen 1 und 5 mg/L, wobei die Obergrenze für Wasser mit hoher Carbonathärte gilt. Natriumtripolyphosphat (Na₅P₃O₁₀) hat eine starke Fähigkeit, Calciumionen zu chelatieren, mit einer typischen Dosierung von 2 bis 5 mg/l und Hj = 5 mmol/l.

Der Nachteil von Polyphosphaten ist ihre Tendenz, sich in Wasser in Orthophosphate zu zersetzen, ein Prozess, der als Polyphosphathydrolyse bekannt ist. Der Hydrolysegrad wird von Faktoren wie pH-Wert, Temperatur, Zeit und mikrobieller Aktivität beeinflusst. Die Hydrolyse korreliert positiv mit der Wassertemperatur und der Kontaktzeit, erfolgt jedoch relativ langsam, mit typischen Hydrolyseraten zwischen 11 % und 35 %.

Organische Phosphonate und ihre Salze

Diese Kalkhemmer sind wirksam und wirken zudem korrosionshemmend, was sie zu Inhibitoren mit doppeltem Verwendungszweck macht. Viele ihrer Eigenschaften ähneln denen von Polyphosphaten, sie sind jedoch stabiler und weniger anfällig für Hydrolyse, selbst bei höheren Temperaturen. Organische Phosphonate können jedoch korrosiv gegenüber Kupfer sein und sind daher nicht für den Einsatz in Kupferwärmetauschersystemen geeignet. Zu den im Inland üblichen organischen Phosphonaten und ihren Salzen gehören Hydroxyethylidendiphosphonsäure (HEDP), Aminotrimethylenphosphonsäure (ATMP) und Ethylendiamintetra(methylenphosphonsäure) (EDTMP). Bei gemeinsamer Anwendung mit Polyphosphaten können diese Inhibitoren eine synergistische Wirkung haben, indem sie die begrenzende Carbonathärte des zirkulierenden Wassers verbessern und die Dosierung jedes Wirkstoffs reduzieren. Die typische limitierende Carbonathärte für diese Inhibitoren ist wie folgt:

HEDP: Hj = 8 mmol/L

ATMP: Hj = 9 mmol/L

EDTMP: Hj = 8 mmol/L

Polycarboxylatpolymere

Polycarboxylatpolymere sind Polymere, die funktionelle Carboxylgruppen (Carboxylgruppen) oder Derivate von Carbonsäuren enthalten. Das Carboxylatanion (COO⁻) bestimmt die Eigenschaften dieser Polymere, wobei M ein einwertiges Kation, Wasserstoff oder eine Amingruppe darstellt. Nach der Einführung in Wasser dissoziiert die Carboxylatgruppe in COO⁻ und M⁺, wobei COO⁻ für die Skalenhemmung verantwortlich ist. Zu den im Inland häufig verwendeten Polycarboxylat-Skaleninhibitoren gehören Polyacrylsäure, Natriumpolyacrylat, Polymethylmethacrylat, Copolymere aus Acrylsäure und Hydroxypropylacrylat, Copolymere aus Acrylsäure und Acrylaten sowie hydrolysierte Poly(maleinsäure)(anhydrid). Die typischen Dosierungen und die entsprechenden Grenzwerte der Karbonathärte sind wie folgt:

Polyacrylsäure: 1–9 mg/L, Hj = 5,5–10 mmol/L

Natriumpolyacrylat: 1–8 mg/L, Hj = 5,8–9 mmol/L

Poly(maleinsäure): 1–5 mg/L, Hj = 5–8,5 mmol/L

Zusammenfassung

Durch die Kontrolle der begrenzenden Karbonathärte in zirkulierenden Kühlwassersystemen kann die Bildung von Ablagerungen verhindert werden. Die Verwendung der oben genannten Methoden zur Berechnung der geeigneten Dosierung von Säuren und Zunderinhibitoren sowie der zulässigen begrenzenden Carbonathärte des Systems unter bestimmten Betriebsbedingungen trägt dazu bei, Zunderprobleme zu vermeiden und gleichzeitig die chemischen Kosten zu senken.